El pasado 14 de septiembre me fui a Matadero Madrid con la ilusión de escuchar a Mariana Enríquez, en el marco del Festival ‘Back to the Book’. Cuando, por fin, encontré el Auditorio, indicado de forma tan inquietante como alguno de sus relatos, me di también de bruces con la realidad de una cola interminable en la que unas ¿doscientas o trescientas? personas se quedaban sin entrar por aforo completo. A pesar del chasco, me alegró muchísimo que una autora de la calidad literaria y el talento de Enríquez tenga semejante legión de seguidores. Es un alivio que ese fenómeno no quede reducido a pseudo-escritores de redes sociales y obras insulsas, y espero que, para la próxima, le busquen un gran teatro o varias fechas; eso sería muy buena señal.

Como no escuchar a Mariana Enríquez era un escenario más que probable, llevaba otra idea en mente. El cambio de planes, disfrutar de la exposición titulada, “Carmen Martín Gaite y el collage: un diario en libertad. Visión de Nueva York”, fue fantástico. Un premio del azar recibido justo el último día de apertura, que me permitió volver a conectar con una escritora gigante que he leído mucho (aunque me quedan varios e importantes libros pendientes), y, en consecuencia, admiro muchísimo.

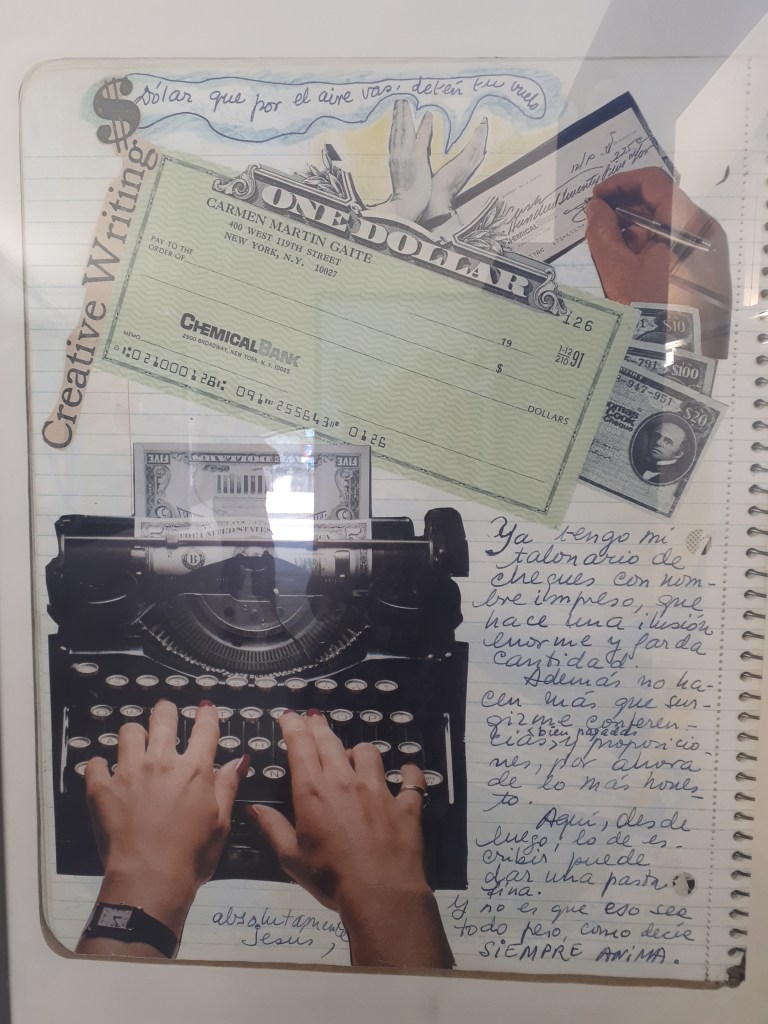

La muestra expositiva, organizada con motivo del centenario de su nacimiento por Casa del Lector, Fundación Carmen Martín Gaite y Ediciones Siruela, ofrecía la reproducción de un cuaderno titulado ‘Visión de Nueva York’ (publicado por Siruela en 2024 y, con anterioridad, en una edición de 2005).

Carmen Martín Gaite fue elaborando esta obra durante su estancia en Estados Unidos, entre septiembre de 1980 y comienzos de 1981, recorriendo Nueva York (durante su estancia como escritora visitante en Barnard College), y visitando a su amigo José Luis Borau en Sherman Oaks, en Los Ángeles.

El resultado es una obra muy personal donde el collage comparte espacio con la nota manuscrita, ofreciendo una visión íntima y cómplice (el cuaderno se lo regaló a su hija Marta, que falleció pocos años después, y nunca quiso publicarlo en vida), que nos permite asomarnos a la mujer, la escritora, la conferenciante, la apasionada de la cultura o la fumadora que quiere dejar el tabaco y encuentra que, con el pegamento y las tijeras entre manos, logra olvidarse del cigarrillo… Como si nosotros la viéramos “entre visillos”, atisbando sus deseos y contradicciones, sus preocupaciones, sus papeles en desorden, su sentido del humor y también la determinación de quien se siente segura (eso me pareció a mí), y ya ha encontrado el camino y el sentido de su amplia vocación intelectual.

José Teruel, comisario de la exposición, biógrafo y gran conocedor de la obra de Martín Gaite, explica que “ante el vértigo de imágenes con el que ella se encuentra en Manhattan, experimenta cómo una narración lineal o secuencial no le basta y acepta el desafío de contar lo simultáneo e inabarcable a través de la técnica del collage”. No obstante, siendo divertidos e inteligentes, lo que más me gustó de la muestra son las anotaciones de los márgenes o los renglones donde la palabra de Carmen Martín Gaite nos permite asomarnos a la mujer que escribe y se define a sí misma: “Soy como una mujer de un cuadro de Hopper comiéndome una manzana en soledad”, tal y como leemos en uno de sus collages.

Acompañamos su viaje a través de mensajes, palabras e imágenes en movimiento. Los collages son una forma de divertimento y de escribir o crear de otra manera. Ella también subraya los encuentros con el azar, las «tentaciones inesperadas» que le salen al paso (una cena, un concierto, una lectura…), a las que no «sabe decir que no» y postergan su proyecto de escritura.

Desde Nueva York comprueba que, poco a poco, su apartamento pierde el orden inicial y el caos doméstico de los papeles desperdigados le recuerda su madrileño piso de Doctor Esquerdo. En las notas, habla consigo misma al tiempo que establece una escritura dialógica, en confianza, que nos convoca y nos sienta (¡ay, ojalá fuera posible!), a su lado, compartiendo mesa o sofá, con esa complicidad que preside toda su escritura. Ha sido inevitable recordar su mirada diáfana con la que me topé una tarde en Madrid, cuando mi timidez me impidió responder con palabras de admiración a su sonrisa. Nunca he olvidado aquel instante en el que no me atreví a decirle nada y me limité a que mi semblante de sorpresa feliz hablase por mí.

En su Visión de Nueva York se cuela la ciudad, la política del momento («en este país tan grande», se pregunta junto a los rostros recortados de Carter y Reagan: «¿no hay nadie mejor para las presidenciales?»); las entradas a conciertos; las imágenes encontradas en periódicos y revistas; la importancia de las ventanas que funden interior y exterior; los billetes del transporte público y el resto de papelitos que arrastra la corriente del día a día. En sus notas, reflexiona sobre otras escritoras, sobre mujeres con las que se encuentra en la Universidad o en actos culturales y recuerda a Virginia Woolf, de quién, en su casa de El Boalo, tradujo Al faro.

Seguramente, hoy Nueva York es muy distinto del que conoció Carmen Martín Gaite. Pero también, seguramente, existen otros espacios donde, como ella dice, podemos seguir viviendo y escribiendo mientras las mujeres mantenemos «el afán por abarcar lo concreto y lo abstracto al mismo tiempo».

Personalmente, no me llama la atención hacer collages. Sin embargo, en la fotografía, encuentro otra forma de mirar, y también de captar y retener la escena que merece ser recordada y aquella para la que me cuesta encontrar la palabra.

La exposición, que hubiera fotografiado entera, mostraba algunas páginas que quedaron a medias o en blanco en aquel cuaderno de tapas marrones y líneas finas. Me he permitido interpretarlas como una invitación para darle sentido a un año y a un cuaderno muy especiales que van ganando peso entre mis proyectos. Cuando, en septiembre, visité esta exposición eran casi un secreto, pero actualmente mi anhelada excedencia se acerca.

Siento algo de vértigo ante ese tiempo nuevo y diáfano que deseo dedicar a leer y escribir, y también tengo claro que, si me falta la inspiración, romperé la hucha y buscaré el libro Visión de Nueva York, y volveré a mirarme en los retratos y las líneas manuscritas de Carmen Martín Gaite, en esa mirada no exenta de tristeza que me transmite tanta confianza.