Desde mi último texto, se han sucedido acontecimientos y sucesos sobre los que hubiera querido escribir. Sin embargo, una vez más, no hubo tiempo a tiempo y perdieron la oportunidad. A nuestra velocidad habitual, parecen noticias de hace siglos.

Se nos murió y enterramos a un Papa que pidió la paz sin lograrla. Se nos apagó una península entera y recorrimos kilómetros para alcanzar nuestra casa, ese refugio tan necesario y tan poco accesible para muchos. Celebramos la lluvia, el sol y la llegada de una primavera explosiva en cada recodo. Nos despedimos de José Mujica y añoramos, al recordarlo, más voces y más testimonios como los suyos. Nos manifestamos contra la matanza genocida del pueblo palestino y seguimos, día a día, actualizando cifras de niños y adultos asesinados, familias enteras en sudarios; mientras los vivos se enfrentan al hambre entre los escombros, y la ayuda humanitaria espera en los pasos fronterizos paralizados por la barbarie política.

Frente a la urgencia de lo que es noticia y las masacres que se convierten en “normales”, las horas laborales han alternado con momentos renovadores en los que el arte ha procurado luz y sentido. Música (El cuento del zar Saltán, en el Teatro Real), artes plásticas (Otros surrealismos, en la Fundación Mapfre), y encuentros literarios (sobre Edgar Alan Poe; o escuchando a Mario Montalbetti o Fernanda García Lao), han propiciado momentos gratificantes. Y mientras algunas notas quedan para otro escrito, comparto, en estas líneas, mis impresiones de una nueva sesión del VIII Ciclo de Poesía y Psicoanálisis, coordinado por Alberto Cubero, en el marco del espacio ‘Diálogos con el Arte’ que organiza el Foro Psicoanalítico de Madrid. El encuentro tuvo lugar el pasado 9 de mayo de 2025 y ofreció un diálogo entre la poeta Rosana Acquaroni y el psicoanalista Gabriel Hernández.

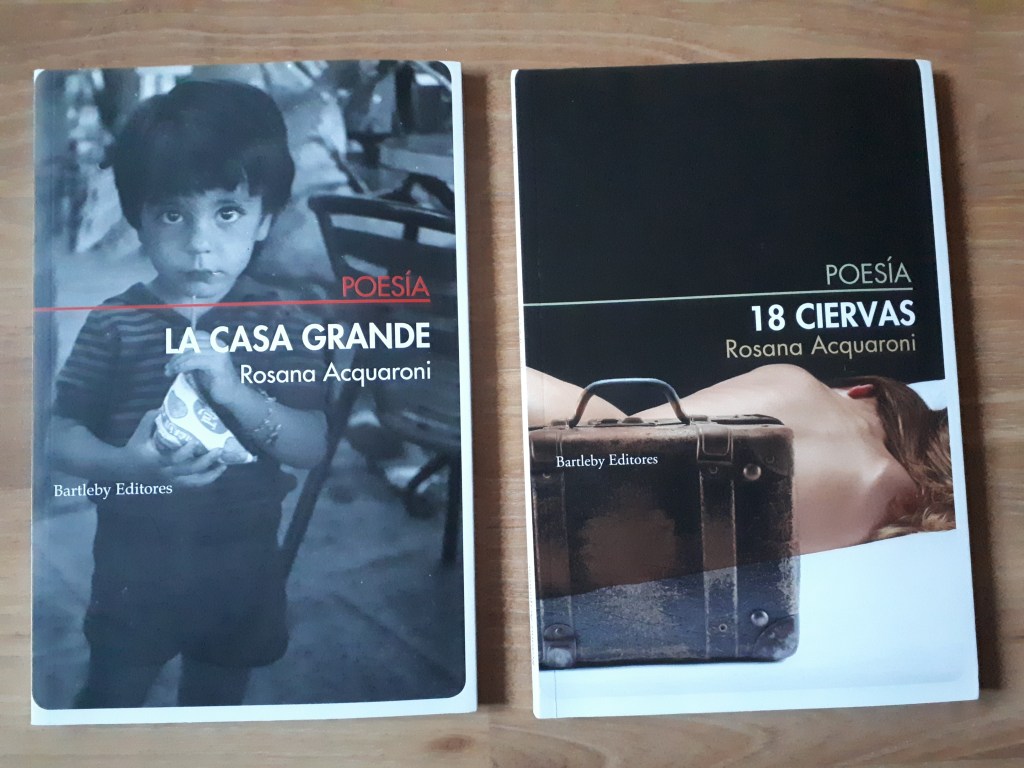

Una vez más, la conversación que vincula poesía y psicoanálisis sirvió para abordar la verdad de quien escribe, una verdad en mayúsculas. En las generosas palabras de Rosana Acquaroni, sincera y sin tapujos, encontré revelaciones que dan pie a conocer y (re)conocerme, como me ha ocurrido en otras sesiones. Y, por supuesto, para seguir aprendiendo. Anoté frases de Rosana con las que coincido: “la poesía como lugar de revelación y enigma”. Y a partir de esa premisa, entendí la importancia de citar al gran poeta chileno, Raúl Zurita: “Estoy completamente de acuerdo con Zurita cuando dice que uno tiene que escribir su verdad sin autocomplacencia”. Después de esas palabras preliminares, Rosana Acquaroni comenzó a leer poemas de La casa grande (Bartleby, 2018); libro que ha sido merecedor del Premio del Gremio de Libreros de Madrid (2019) y base de un podcast con mención especial en los Premios Ondas.. y que, sin duda, para su autora ha debido de brindar otro premio más íntimo y esencial: “La casa grande cambia mi manera de escribir, incorporando lo biográfico, creando cierto diálogo con el lector desde una experiencia que es a la vez personal y universal, y permite esa conexión”.

Explicó Rosana Acquaroni que La casa grande desvela un secreto familiar; y que “esa carga que se había densificado durante años surgió con sus tres primeros versos, revelando desde la poesía la historia de mi madre y la mía”. Si bien es un libro que habla de la locura, la soledad, la infancia y el amor; como dijo el psicoanalista Gabriel Hernández, es una “escritura hospitalaria que invita a leer”.

La lectura continuó hilvanada por muy diversas reflexiones, entre ellas, la preocupación por el lenguaje y la dimensión ética de lo que se dice y escribe. Apuntaron los amigos psicoanalistas que Lacan hablaba de la ética como el «bien decir». Seguramente, hay una cierta articulación de ética y estética, y también “un compromiso con lo que hay que decir”, como sostuvo Acquaroni. Así mismo, se recordó que poesía y filosofía fueron de la mano al principio, y sus preocupaciones explican esa conexión. Originalmente, «poiesis» significaba «hacer», en un sentido técnico, y se refería a la actividad creativa de todo trabajo artesanal, incluido el que realizaba un artista. Mientras la filosofía (del griego, ‘amor a la sabiduría’), apunta a una reflexión sobre lo humano y el universo.

Siglos después, en cada obra de arte, y un buen poema lo es, seguimos enredados en la pregunta y la multiplicidad de sus respuestas, de la mano de un lenguaje que, como decía Rosana, ha de ser exigente y, en la medida de lo posible, certero.

Como en otros Diálogos de este ciclo (me vine al recuerdo inevitablemente el que protagonizó Rosa Lentini), se volvió a hablar de la clarividencia que, en ocasiones, genera la poesía, capaz de hacernos ver lo que estaba oculto, retomando la cuestión de la verdad y la revelación enunciadas al principio de la charla. Sostenemos una larga cadena de significantes cargados de significados, y eso acaba atravesándonos.

En esa palabra poética inconsciente, encontré cierta afinidad con la conexión azarosa que puede generarse en una sesión psicoanalítica, cuando una expresión se carga de significado y, de forma inesperada, puede ayudar a descifrar parte del daño y también propiciar el proceso de sanación.

Después, nos adentramos en la lectura y la escucha de 18 ciervas (Bartleby, 2023), que Rosana Acquaroni definió como un Ars amandi, una polifonía de voces sobre el amor, desde el enamoramiento al desamor, pasando por la pasión y el encuentro. De nuevo, la palabra verdad se alzaba entre versos magníficos, donde el lenguaje y la estructura del libro habían sido inicialmente concebidos desde el hallazgo, para ser después búsqueda y trabajo, siguiendo el rastro y la impronta de las pinturas de la Cueva de Covalanas (Cantabria); y la imagen, tan mítica como real, de una cierva, ya sea dibujada, viva o herida por una escopeta de caza.

Las preguntas y respuestas volvieron a indagar en la relación y la distancia entre lo que se vive y se escribe. “Mi escritura no tiene nada que ver con la auto-ficción”, volvió a explicar Acquaroni: “Lo escrito tiene sentido si afecta al lector, si le toca, si le conmueve. Es transcender sobre lo vivido y que puedas decirlo de una manera que deje un lugar para otro. Un lugar donde pueda entrar y cobijarse. Ese es el gran milagro de la poesía”.

Concluyó Rosana Acquaroni que “la poesía es más grande que los poetas” y no puedo estar más de acuerdo. La palabra poética es más sabia que nosotras, nos precede y se nutre de numerosas fuentes de diversa índole, consciente e inconsciente, racional y lingüistica, azarosa y revelada. Entre ellas, también coincidimos en el descubrimiento de las poetas norteamericanas que, en un determinado momento, nos mostraron que se puede narrar desde la poesía.

Entre mis notas, quedan nuevas intuiciones para comprender mis propios procesos de escritura. También hay versos subrayados que resonarán en cada nueva lectura de los dos libros citados. A partir de ahora seré aún más consciente de que: “de la obediencia no se sale indemne” (La casa grande), y “el sacrificio no sacia la demanda” (18 ciervas).

En la medida de lo posible, hemos venido a este mundo a desarrollarnos como seres libres, y la escritura es una de las formas en las que, a día de hoy, es posible ejercer esa libertad. Nuestra biografía da cuenta de episodios y huellas que nos han marcado hasta llegar a esta reciente tarde de primavera en la que, escuchando las diversas intervenciones, se me vino a la cabeza que, quizás, el psicoanálisis no sirva para saber quién eres, pero te ayuda a decir quien no quieres ser.

Por eso, mientras la humanidad fracasa y la banca gana; mientras algunos se embolsan millones jugando con armas, tramas sucias y la muerte ajena, con los dividendos de la luz y los techos que no alcanzan a todos… Yo sigo leyendo y escribiendo, hilvanando palabras nuevas y aprendiendo gracias a la generosidad ajena, por si acaso en la palabra hubiera, de milagro, alguna posibilidad de entender y entendernos.