Si no fuera porque ya la escribí, esta entrada podría titularse “Sin noticias de mí”. He dado un respingo al verme en abril y ser consciente de que no escribo en este blog desde que os hice llegar mis mejores deseos para 2023, en un remoto 31 de diciembre.

Abril… La primavera, mi cumpleaños, el día del libro y “el mes más cruel” del calendario, según aquel poema de T. S. Eliot que, en su libro La tierra baldía, lo condenó a la tristeza. Sonrío al poeta desde el propósito de contradecirle. Porque nada me gustaría más que un abril luminoso y esperanzado, un abril que traiga lluvia a raudales y también la energía y la vida del agua buena.

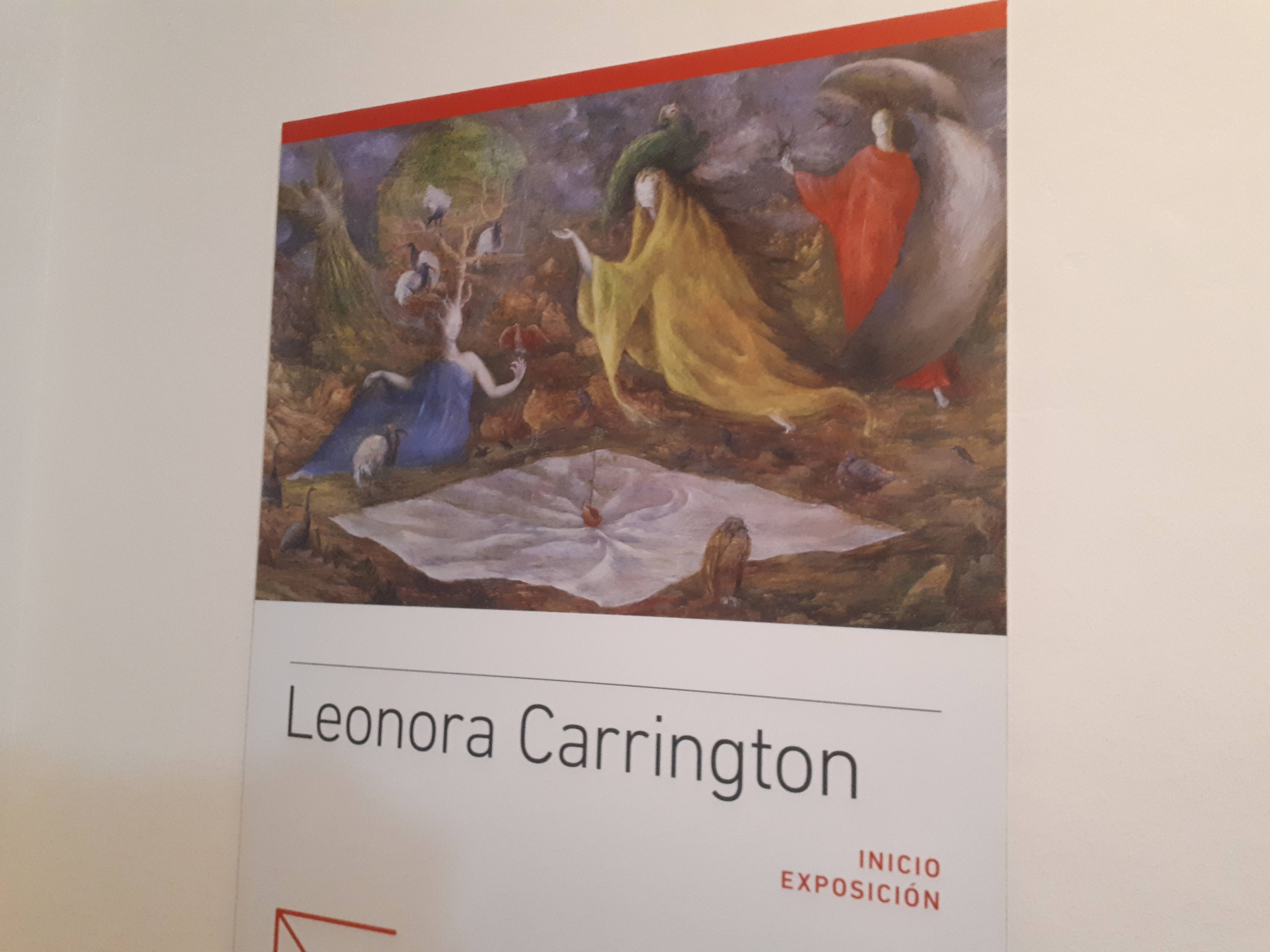

Echo la vista atrás… Reviso lo que no os he contado y anoté en líneas dispersas que no llegaron a conformar un texto cabal. Algunos libros que descubrí en sus respectivas presentaciones: La mujer imposible, de Ana Pérez Cañamares; Bellas damas sin piedad, de Lourdes Martínez; Sinfonía en rojo, de Elisabeth Mulder; Poesía, de Karin Boye; Anna (Capital Semilla), de Gsús Bonilla; Toma de tierra, de Yayo Herrero… La reflexión sobre la palabra y la experiencia poética de Federico Ocaña y Sonia Bueno, quienes en el VI Ciclo de Poesía y Psicoanálisis, lograron conmoverme y reconectarme con ciertos proyectos; al igual que la ironía y la inteligencia de Enrique Vila-Matas en el Festival Capítulo Uno o el imponente recitado de La tumba de Keats, en la voz siempre vibrante de mi querido Juan Carlos Mestre. Espectáculos de ópera como Arabella, Aquiles en Esciros, La nariz, que disfruté desde ese paraíso que sigo interpretando como un premio; maravillosos conciertos de música de cámara en la Fundación Juan March; exposiciones como “Detente, instante” (una visión panorámica de la historia de la fotografía), o “Revelación”, de Leonora Carrington (que os recomiendo, porque sigue hasta el 7 de mayo en la sede de la Fundación Mapfre de Madrid). Y varias películas que me llevaron a otras vidas y otros tantos libros que, a pesar de su pálpito de deseo y necesidad, se multiplican sin leer y son el testimonio apilado del quiero y no puedo.

Sin duda, no han faltado ocasiones para un crónica cultural… Y sin embargo, otra vez, el cansancio y el llanto se aliaron en mi contra. La muerte de un amigo me paralizó, de nuevo el dolor de las preguntas sin respuesta, al constatar que convertimos la existencia en un remolino donde relegamos lo principal. También me interrogué por el calvario absurdo de la supervivencia, concebida como arrastrar un pie detrás del otro. Reflexioné por los pensamientos saboteadores que paralizan los deseos. Volví a cobrar conciencia de mi debilidad ante el daño que ejercen otros. Y de todo ello, volvió a emerger la sombra de una fractura íntima, demasiado persistente y profunda.

Afortunadamente, marzo me regaló dos viajes que han supuesto un revulsivo: Olomouc y Ginebra. Aunque todo viaje tiene su dimensión de descubrir o redescubrir lugares nuevos, alejados de nuestro mapa habitual, el propósito de ambos viajes no era el turístico, sino, por encima de todo, el abrazo. Visitar a personas que no están en Madrid, y que al abrirnos sus vidas y compartirlas, sirven de palanca para un reencuentro personal; porque a veces, al dialogar y pasear con otros, volvemos a escuchar antiguos latidos, que fueron fundamentales.

En Olomouc, una bella ciudad monumental checa, al recorrer los edificios de la universidad, recordé aquellos cursos remotos de veranos en el extranjero. Aunque se abría un abismo entre presente y pasado, fui capaz de rescatar aquel deseo por aprender y vivir. Estoy segura de que, si pudiera darse el imposible encuentro entre la joven estudiante que fui y la mujer que ha cumplido más de veinticinco años de experiencia profesional, les costaría reconocer la correlación entre los esfuerzos y los logros. Aquella joven se sentiría decepcionada y tal vez fuera capar de echar en cara la palabra fracaso a la otra. Sin embargo, esa misma, con el peso y el paso de los años, tendría que explicarle que la vida no es tan fácil y que quizás el gran error sea apostar por lo absoluto. Hay elecciones, decisiones y azares que marcan las cartas del futuro. El balance del presente quizás no sea el que alguna vez se soñó, pero a estas alturas empezamos a entender que los sueños rara vez se cumplen. En algún momento, más que a los sueños, apostamos a la realidad y ésta, desde su prosaísmo, nos mantiene pegados a la seguridad del suelo, en un moderado equilibrio más material que emocional. En Olomouc, me encantó visitar la biblioteca universitaria, repasar los anaqueles, recordar miles de horas de estudio… La idea quedó en el aire y, quizás no sea tarde para un nuevo curso, con un cuaderno especial; formalizar una matrícula y volver a esforzarse por la mera satisfacción personal.

Ginebra, la histórica ciudad refugio a orilla del lago Lehman, me resultó acogedora nada más aterrizar, aunque habían pasado muchos años desde mis visitas anteriores. A pesar de la noche, el paisaje y las calles resultaban reconocibles. A pesar de la falta de lazos de sangre, un piso distinto era un hogar lleno de abrazos y deseos de ser hermana y tía. Y es que los años también me han enseñado que la familia enmarcada por dos apellidos se puede ampliar con personas que encontramos fuera del techo que nos dieron nuestros padres. Los primeros días fueron familiares: acompañar al colegio, ayudar a recortar o colorear, redescubrir el juego y el lenguaje, disfrutar del aire libre en un paisaje verde, compartir la inocencia de la risa… Y con todo ello, el viaje hubiera sido perfecto para devolverme a un mundo de afectos y manos, de palabras que acompañan y consuelan, de existencias que se hacen más fuertes en los aprendizajes compartidos. Pero, además, disfruté de algunas horas libres y solitarias en las que recuperé la sensación de viajera. En ellas, al volver a hacer fotos, afloró el placer de la mirada que intenta atrapar una belleza distinta y al mismo tiempo, atrapa al testigo. Curiosamente, las imágenes que iba atesorando en el móvil, me iban revelando lo inesperado. Así, en una foto donde aproveché un cristal que hacía de espejo salí desenfocada y en un selfi con un paisaje azul y repleto de edificios, el fondo salió quemado y sin contraste, mientras yo sonreía. En ese momento en el que, perpleja ante el resultado, intentaba otro enfoque, peleando con un viento fortísimo en la torre de la catedral de Saint Pierre y un brazo demasiado corto para un buen encuadre, apareció un turista que se ofreció a hacerme la foto. Aunque me gusta hacerlas a mí, su sonrisa y su disponibilidad me convencieron. Y le reconocí que era mi mejor retrato de aquel día. Enseguida junté las piezas de la jornada, y concluí que somos mejores cuando nos dejamos ayudar.

Volver a ser es un camino largo y consciente, personal y acompañado. Habrá días grises, pero a falta de luz, me aferraré a otras manos y voces. Habrá que ir desterrando, de una vez por todas, esas certezas absolutas que sólo enmascaran excusas. Habrá que reconocer y buscar un equilibrio entre suelo y cielo, realidad y proyectos. Habrá que volver a ser lo mejor de aquella joven que fui, con la experiencia acumulada y la certeza de que la vida es el gran viaje que tenemos al alcance.